Lebenlassen!

Texte zur Biodiversität

Seit Oktober 2025 macht die Installation LEBENLASSEN! am Rückläufigen Hambach in Dorsten Holsterhausen auf eines der drängendsten Probleme unserer Zeit aufmerksam: Das Aussterben der Arten und der damit verbundene drohende Verlust unserer Ernährungsgrundlage. Bereits seit Beginn des Jahres 2021 sammeln wir Texte zur Biodiversität und zum Klimawandel. Beides sind existenzielle, miteinander verwobene Themen, die auch hohe Relevanz für EGLV haben, weil mit der Arbeit an den Gewässern die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen unterstützt werden. Literarisch sind die hier zusammengestellten Texte sehr vielfältig. Von Sachtexten zu Renaturierung und Artenvielfalt über philosophische Essays, Schulprojekte, Arbeitsergebnisse der Biologischen Station Recklinghausen bis zu Streuobstwieseninitiativen zeigen uns Autor*innen aus der Lipperegion ihre Sicht auf eine der größte Krisen unserer Zeit.

Augmented Reality

Lass die Libellen fliegen! Link mit Handy oder Tablet öffnen und die Libellen in der Umgebung schwirren lassen:

INHALT

Hans Kratz: Ohne die Natur haben wir keine Zukunft

Dörthe Huth: Tage ohne Insekten

NABU|naturgucker-Akademie: Natur an der Lippe erkunden und erleben

Neue Schule Dorsten (UNESCO-Schule): Tiere an Gewässern

Bündnis Artenvielfalt NRW: Forderungen

NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.: Grundsatzprogramm Artenvielfalt

Klaus-Dieter Krause (Nabu Dorsten): Was Kröte, Molch und Frosch sich erzählen

Petra Nitschke-Kowsky: Storchenberichte aus dem Hervester Bruch. Unornithologische Beobachtungen

Horst Papenfuß & Michael Drescher: Wie die „Auerochsen“ nach Hervest zurück kamen

Ina Bernds, EGLV Meisterin Gewässer Westliche Lippe: Interview

Georg Tenger: Erhalt von heimischen Streuobstwiesen

Hans Kratz

Ohne die Natur haben wir keine Zukunft

Einer meiner ganz persönlichen Glücksmomente in diesem Dasein gestaltet sich nach folgendem Szenario: Ich knie im Garten vor einem Beet, vertieft in irgendeine gärtnerische Tätigkeit. Außer dem Geruch der Erde, den Pflanzen um mich herum, der Sonne auf meinem Rücken gibt es da für mich nichts weiter. In dieses entspannt-sinnfreie Hantieren am Beet mischt sich unvermittelt das unverkennbare Brummen einer Hummel. Irgendwo nahe bei mir, am Kopf, hinter meinem Rücken, neben mir. Bin ich ihr lästig? Oder willkommen? Störe ich ihre Kreise? Oder wecke ich ihre Neugier? Es ist mir völlig einerlei, denn wir beide sind uns zu fremd, als dass ich mir anmaßen dürfte, zu wissen, was diese wollig, gemütliche Brummschaukel gerade empfindet. Trotzdem überkommt mich in diesem Moment stets eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit. Es ist die Ahnung, dass wir beide in demselben sehr komplexen, weit verzweigten Netz wechselseitiger Abhängigkeiten eingewoben sind. Ein Netz, in dem jede Kreatur ihren Job macht, und zwar so, dass dieses vieldimensionale Knüpfwerk keinen Schaden nimmt.

Die Hummel tut dies, indem sie bis zu 18 Stunden am Tag (Honigbienen schaffen nur 12) von Blüte zu Blüte fliegt, Nektar sammelt und dabei sehr effizient alles, was Blüten trägt, bestäubt. Sie beginnt damit schon bei deutlich niedrigeren Temperaturen als unsere Bienen und ergänzt sich so mit diesen zu einem hervorragenden Team. Aus mehrjährigen wissenschaftliche Untersuchungen weiß man, dass Bienen, Wildbienen und Hummeln durch ihre Arbeit den Ertrag einer Obstbaumplantage im

Durchschnitt vervierfachen.

Wir Menschen sind als Organismus deutlich komplexer gestaltet und daher benötigen wir gegenüber der Hummel ein deutlich komplexeres Netz von Wechselwirkungen mit der uns umgebenden Biosphäre. Leider hat uns die Evolution diese Tatsache und die daraus sich ergebenden Notwendigkeiten weder in unser Bewusstsein noch in unser Triebverhalten geschrieben. Unsere Beziehung zur Natur ist geprägt von Gier, Dummheit und Trägheit. Oder etwas freundlicher ausgedrückt: Menschen fallt es schwer, sich selbst zu begrenzen, und es mangelt ihnen oft an Empathie anderen Arten gegenüber, vor allem jenen Geschöpfen, denen sie ihre Wildheit längst weggezüchtet haben. Der Mensch tötet sehr viel, aber nicht mehr um zu überleben, eher ist es eine Art Gewohnheitsraserei. Allein in Deutschland werden pro Jahr 650 Millionen Hühner, 53 Millionen Schweine und 53 Millionen Puten absichtlich getötet. Zukünftige Generationen werden auf diesen Umstand mit einem vergleichbaren Abscheu zurückblicken, wie wir heute auf die unsäglichen Grausamkeiten in den römischen Zirkusarenen oder während der Zeit der Hexenverfolgung.

Weil es mehr Menschen gibt und weil diese immer mehr essen, besitzen, verbrauchen wollen, braucht die Menschheit immer mehr Raum. Für Moor, Wıesenvögel, Elefanten und Thunfische bleibt folglich immer weniger Platz. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen, dass alle zehn Minuten eine Art ausstirbt: Meistens unbemerkt, denn von den geschätzt neun Millionen Tier-, Pilz- und Pflanzenarten sind erst zwei Millionen wissenschaftlich beschrieben worden.

Wir haben weltweit zwei Drittel weniger Tiere als noch im Jahr 1970. Bei den Insekten sind die Zahlen im gleichen Zeitraum um mehr als 75 Prozent eingebrochen – und das allein in Deutschland. Drei Viertel der Landfläche haben wir Menschen nach unseren Bedürfnissen umgestaltet, und zwei Drittel aller Meere sind von unserem Einfluss gezeichnet. Die Fläche von Städten hat sich seit 1992 verdoppelt, die Verschmutzung durch Plastik seit 1980 verzehnfacht. Viele Populationen von Tieren und Pflanzen sind so dezimiert, dass diese auch dann aussterben würden, wenn wir sofort umsteuern würden (was wir leider nicht tun).

Zurück zu meiner Hummel, die lateinisch Bombus heißt und die mich damit an die lustigen Bommel an den Wollmützen unserer Enkelkinder erinnert. In der Dorstener Zeitung vom 03.03. 2023 las ich mit Schrecken, dass auch ihre Existenz mehrfach bedroht ist. Die Gründe: Die Zerstörung ihrer Lebensräume und Hitzestress während der bei uns immer häufiger auftretender Dürreperioden. Die Deichhummel (Bombus distinguendus), die einst bei uns sehr verbreitet war, wird sogar als stark gefährdet eingestuft. Ihr dicker flauschiger Pelz dürfet ihr in Zeiten globaler Erwärmung zum Verhängnis werden.

Laut neuestem UNO-Bericht vom 27. 10. 2022 sind wir weit von dem Ziel des Pariser Abkommens entfernt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, vorzugsweise 1,5 °C, zu begrenzen. Die derzeitige nationale und internationale Politik deutet auf einen Temperaturanstieg von 2,8 °C bis zum Ende des Jahrhunderts hin. Das bedeutet für Deutschland und damit auch für Dorsten eine Erhöhung der Jahresdurchschnittstemperatur um 3,6°C. In zwei von drei Sommern wird dann das Eis der Arktis verschwunden sein. 50% der Insekten werden mehr als 50% ihres Lebensraums verlieren. Trockenperioden werden in der Regel mehr als 11 Monate länger sein als heute. Die Fläche, die jedes Jahr im Mittelmeerraum Waldbränden zum Opfer fallen wird, sowie das Risiko eines Hochwasserereignisses werden sich verdoppeln. Die Korallenriffe werden vollständig ausgebleicht sein. Mehr als 50% der Weltbevölkerung wird an mehr als 20 Tagen im Jahr Temperaturen ausgesetzt sein, die gesundheitsgefährdend sind.

Das alles wissen wir, doch gefühlt ist der katastrophale Einbruch für uns eine Sache von morgen. Was ist hier und jetzt mit uns eigentlich los? Sollten wir nicht alles tun, um das anrollende Desaster so gut es geht in seiner Wirkung abzuschwächen?

Für die Hummel, die die Erhöhung der Durchschnittstemperaturen nicht zu verantworten hat, würde dies jetzt und hier zweierlei bedeuten: Die Schaffung vielfältiger Nahrungs- und Lebensräume etwa durch die Anlage von Streuobstwiesen (statt der vielen Schotterflächen in den Vorgärten) und die radikale Reduzierung unserer Konsumbedürfnisse, um den damit verbundenen CO2-Ausstoß drastisch zu senken.

Bei der Schaffung insektenfreundlicher Lebensräume sollten wir auf die Nutzung alter Sorten setzen, denn wenn Gemüse- und Zierpflanzen über Generationen in einer Gegend angebaut und vermehrt werden, passen sie sich dort an Klima und Boden an. Auf diese Weise haben lokale Sorten ihr eigenes Erbgut mit individuellen Eigenschaften entwickelt. Sie gedeihen gut im lokalen Klima und sind gegen Schädlinge und Krankheiten weniger anfällig. Diese Sorten bewahren eine große genetische Vielfalt und sind als lebendiges Kulturerbe sowie als Gen-Ressource sehr wertvoll. Alte Nutz- und Zierpflanzen müssen daher frei angebaut, vermehrt, getauscht und gehandelt werden können. Alle haben das Recht, diese Sorten weiterhin anzubauen und zu vermehren. Schmetterlinge, Bienen und Hummeln finden an den blütenreichen Stauden und Sommerblumen reiche Nahrung.

Im Grunde liegt es an uns allen. Jeder muss sich jetzt entscheiden, ob unsere Spezies auch in Zukunft noch einen Platz im wunderbaren Wirkungsnetz der Natur haben wird. Sind die Hummeln erst verschwunden, wird es für uns ziemlich eng.

Dörthe Huth

Tage ohne Insekten

Hornissen sah ich zuletzt vor einem Jahrzehnt

Auch Bienen und Libellen vermisse ich

Damals konnten wir nicht im Garten sitzen

Ohne dass ein schwirrendes Insekt versuchte

Uns den Apfelsaft streitig zu machen.

Nun ist die Luft ruhiger geworden

Die Tränen der Erde sammeln sich am Boden

Als steigender Meeresspiegel

Die einen ertrinken in Regenfallen

Die anderen werden trockengelegt

Unsere Aussichten für den Sommer

Liegen bei einer neuen Heißzeit

Die Quellen versiegen und

Der Geruch von Fäulnis

Steigt aus den Brunnen

Der Tod tilgt das Leben

Aber noch atmet die Erde

NABU|naturgucker-Akademie:

Natur an der Lippe erkunden und erleben

Im Vergleich zu vielen ihrer Nachbarflüsse hatte die Lippe in der Vergangenheit mehr Glück. Sie wurde deutlich weniger durch menschliche Eingriffe verändert und präsentiert sich deshalb an vielen Stellen noch immer oder wieder sehr naturnah. Mehrere Auen entlang des Flusses stehen unter Naturschutz und bieten so einen wichtigen Lebensraum für teils selten gewordene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten.

Obwohl es in puncto Wasserqualität noch Verbesserungsbedarf gibt – in den letzten Jahren wurden an einzelnen Messstellen immer wieder erhöhte Nitratwerte festgestellt –, kann sich die Vielfalt der Wasserlebewesen sehen lassen.

Für alle, die sich für die Natur interessieren, ist die Lippe ein lohnendes Ziel für Erkundungstouren. Was Sie dort entdecken können und wie Naturbeobachtungen am besten gelingen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Naturnahes Steilufer an der Lippe bei Eversum, Foto © Monika Gehrke/NABU-naturgucker.de

Lippenatur an Land

Entlang der Lippe gibt es faszinierende Biotope zu entdecken, darunter Weiden-Ufergehölze. Hier dominieren Weiden mit ihrem weichen Holz, wie die Silber-Weide (Salix alba) mit ihren silbrig schimmernden Blättern und die strauchartig wachsende Korb-Weide (Salix viminalis).

Schon im zeitigen Frühjahr ziehen die Weidenblüten zahlreiche Insekten an. Unter anderem Wildbienen und Schmetterlinge finden dort Nektar. Die Blätter der Weiden sind zudem eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene Blattwespen- und Blattkäferarten. An den Stämmen älterer Weiden wachsen oft auch Pilze, zum Beispiel der auffällig gelbe Schwefelporling (Laetiporus sulphureus).

Silber-Weide, Foto © Stephanie Krämer/NABU-naturgucker.de

Gemeiner Schwefelporling, Foto © Christine Laumann/NABU-naturgucker.de

Ein weiterer wertvoller und artenreicher Lebensraum sind die Röhrichtbestände. Wer genau hinsieht und hinhört, kann im Schilf (Phragmites australis) besonders im Sommerhalbjahr viele Vögel entdecken, die dort brüten oder Nahrung suchen. Einige Arten, wie der Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) und der Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), nutzen das dichte Grün gern als Versteck. Obwohl man diese kleinen, braunen Vögel nur selten sieht, ist ihr Gesang im Frühling ein typisches Geräusch an vielen Stellen des Lippe-Ufers.

In Ufernähe gedeihen und blühen Pflanzen wie das Echte Mädesüß (Filipendula ulmaria), der Gewöhnliche Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) und die aromatische Wasser-Minze (Mentha aquatica). Sie ziehen Insekten an, die dort Nektar und Pollen sammeln oder einfach eine Pause einlegen. Mit etwas Glück lassen sich hier auch die zierliche Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes) oder die schillernde Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) entdecken. Im Frühling und Sommer sonnen sich zwischen den Pflanzen oft Frösche am Boden, die jedoch bei Annäherung schnell ins Wasser springen.

Diese Beispiele geben einen kleinen Einblick in die beeindruckende Artenvielfalt an den Ufern der Lippe. Wer seinen Blick weiter schweifen lässt – aufs oder ins Wasser –, kann noch viel mehr entdecken!

Blüht im Juni und Juli: das Echte Mädesüß, Foto © Hans Schwarting/NABU-naturgucker.de

Männliche Gebänderte Prachtlibelle, Foto © Klaus Ashoff/NABU-naturgucker.de

Lippenatur im Wasser

In der Lippe leben Fische wie zum Beispiel die Groppe (Cottus gobio) und die Nase (Chondrostoma nasus), die aber meist schwer zu entdecken sind. An flachen Stellen mit klarem Wasser können Sie jedoch Glück haben und manchmal Jungfische sehen. Wesentlich auffälliger sind die nur wenige Millimeter großen Wasserläufer, die mit schnellen Bewegungen über die Wasseroberfläche flitzen. Diese Wanzen besitzen lange Beine, die ihr Gewicht so verteilen, dass sie nicht untergehen – eine bemerkenswerte Anpassung an ihren nassen Lebensraum.

Auch verschiedene Wasserpflanzen sind in der Lippe zu finden. Die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) zieht mit ihren schwimmenden Blättern viele Tiere an: Libellen nutzen sie als Ansitz, Wasserläufer ruhen sich dort aus und für den Seerosen-Blattkäfer (Galerucella nymphaeae) sind sie die ideale Nahrungsquelle.

Die Gelbe Teichrose ist eine wichtige Nahrungspflanze des Seerosen-Blattkäfers – das verraten die typischen Fraßspuren. Fotos © Gaby Schulemann-Maier/NABU-naturgucker.de

Vögel wie der Haubentaucher (Podiceps cristatus) und der Eisvogel (Alcedo atthis) jagen Fische im Fluss. Der Höckerschwan (Cygnus olor) hingegen ist überwiegend Vegetarier und ernährt sich von Wasserpflanzen. Dagegen ist die Stockente (Anas platyrhynchos) ein Allesfresser und ernährt sich sowohl von Pflanzen als auch von kleinen Tieren wie im Wasser lebenden Schnecken und kleinen Fröschen oder Kaulquappen.

Zudem verbringen unzählige Insekten ihr Larvenstadium im Wasser. Zum Beispiel bauen viele Köcherfliegenlarven bauen kleine, röhrenförmige „Gehäuse“ als Schutz vor Fressfeinden. Mit etwas Glück können Sie diese „gepanzerten“ Larven an flachen Stellen im Wasser entdecken. Vielleicht sehen Sie auch eine Eintagsfliegenlarve durchs Wasser gleiten, oder eine der gut getarnten Libellenlarven verrät ihre Anwesenheit, weil sie sich kurz bewegt.

Haubentaucher spielen oft „Wassertaxi“ für ihre Jungen, Foto © Sabine Frey/NABU-naturgucker.de

Die Larven vieler Köcherfliegen-Arten leben in selbst gebauten, schützende Röhren aus Pflanzenteilen und anderen Partikeln, Foto © Gaby Schulemann-Maier/NABU-naturgucker.de

Tipps fürs Beobachten der Natur

Um die Natur gezielt zu erkunden, kann die passende Ausrüstung sehr nützlich sein. Ein Fernglas oder Spektiv hilft dabei, entfernte Objekte klarer zu erkennen. Vor allem bei der Vogelbeobachtung sind diese Geräte verlässliche Helfer. Für das Beobachten von Schmetterlingen und anderen kleinen Tieren gibt es sogar spezielle Insekten-Ferngläser.

Wenn Sie sich nicht nur selbst an Ihren Entdeckungen erfreuen möchten, sondern Ihre Beobachtungen auf einem Portal für Naturbeobachtungen melden und somit mit anderen Naturinteressierten teilen wollen, ist es eine gute Idee, Ihre Sichtungen mit Bildern zu belegen. Diese lassen sich leicht mit einer Digitalkamera oder dem Smartphone anfertigen. Während bei Pilzen, Pflanzen und wenig scheuen Tieren das Smartphone oft ausreicht, sind für die Fotografie von Vögeln oder sehr kleinen Insekten Digitalkameras mit Zoom oder Bridge-Kameras besser geeignet.

Um Details aus der Nähe zu betrachten, sind Botaniker- oder Einschlaglupen ideal. Diese bieten in der Regel eine zehnfache Vergrößerung. Darüber hinaus gibt es Mehrfachlupen, die sich durch Kombinieren verstellen lassen und dadurch sehr flexible Vergrößerungen liefern.

Eine Alternative ist die Becherlupe, bei der eine Lupe fest in den Deckel eines durchsichtigen Behälters eingebaut ist. Ihr Vorteil: Kleine Tiere wie beispielsweise Käfer können nicht einfach wegkrabbeln. Beachten Sie hierbei jedoch unbedingt die gesetzlichen Vorgaben. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet in vielen Fällen sogar das vorübergehende Einfangen von Tieren, was die Nutzungsmöglichkeiten einer Becherlupe erheblich einschränkt.

Zum Beobachten von Unterwasserlebewesen leisten ein dunkler Regenschirm und eine Taschenlampe gute Dienste. Der Regenschirm hilft gegen störende Spiegelungen des Himmels auf der Wasseroberfläche, während die Taschenlampe eine gezielte Beleuchtung der Wasserpflanzen und -tiere ermöglicht.

Durch ein Fernglas betrachtet, fallen die feinen Gefiederdetails des Eisvogels besonders gut auf, Foto © Helene Germer/NABU-naturgucker.de

Larve einer Großlibelle, Foto © Jürgen Gehnen/NABU-naturgucker.de

Naturbeobachtungen melden

Der Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) hat die Initiative „Mach mit am Fluss“ ins Leben gerufen, die sich der Natur an der Lippe und der Emscher widmet. Wir von NABU|naturgucker sind Partner dieses Projekts. Ein wichtiger Teil davon ist eine Meldeaktion, bei der Sie Ihre eigenen Naturbeobachtungen von der Lippe (und natürlich auch von der Emscher) ganz einfach per Smartphone über das Portal nabu-naturgucker.de/eglv teilen können. Besonders wertvoll sind dabei Meldungen, die mit Fotos belegt sind.

Alle veröffentlichten Beobachtungsdaten sind öffentlich zugänglich. Dadurch stehen sie sowohl der Forschung als auch dem Naturschutz zur Verfügung. Wenn Sie also an der Lippe unterwegs sind, können Sie sich aktiv an der Erforschung der Artenvielfalt in dieser Region beteiligen.

Arten- und Lebensraumwissen vergrößern

Neben dem Meldeportal für Naturbeobachtungen bietet NABU|naturgucker noch etwas Spannendes an: In der NABU|naturgucker-Akademie* (https://NABU-naturgucker-Akademie.de) finden Sie eine Reihe kostenloser Online-Kurse zu unterschiedlichen naturbezogenen Themen. Die Kurse decken verschiedene Artengruppen ab, von Amphibien und Reptilien über Schmetterlinge, Pflanzen und Pilze bis hin zu Vögeln. Außerdem gibt es Kurse zu bestimmten Lebensräumen, darunter ein spezielles Lernangebot, das sich ausführlich der Natur an Fließgewässern wie der Lippe widmet.

Ergänzt werden diese Kurse durch kostenlose monatliche Online-Vorträge und mehrtägige Exkursionen, die in enger Abstimmung mit der NABU|naturgucker-Akademie geplant werden. Bei diesen kostenpflichtigen Praxistagen, die hauptsächlich in Deutschland stattfinden, lernen die Teilnehmenden von Artenkenner*innen in kleinen Gruppen in der Natur und in Seminaren viel Wissenswertes über die jeweiligen Artengruppen und deren Lebensräume.

Startseite des Kurses „Fließgewässer Grundwissen“ der NABU|naturgucker-Akademie

Die Natur schonend behandeln

Bei Spaziergängen und Exkursionen, ob an der Lippe oder anderswo, ist ein achtsamer Umgang mit der Natur sehr wichtig. Das bedeutet, sich an die im Bundesnaturschutzgesetz festgelegten Regeln zu halten und insbesondere in Schutzgebieten auf den Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen.

Insbesondere in Uferzonen ist die Natur oft sehr empfindlich, weshalb das Betreten dieser wertvollen und gleichzeitig verletzlichen Lebensräume erheblichen Schaden anrichten kann. Entlang der Lippe gibt es hier und da Bereiche, an denen das Ufer gut begehbar ist, ohne Pflanzen und Tiere zu zertreten. Es empfiehlt sich, nur dort einen näheren Blick auf die kleinen Wasserbewohner zu werfen.

Der Rotfuchs gehört zu den eher scheuen Bewohnern der Lippeauen, Foto © Ulrike Tyroff/NABU-naturgucker.de

Anregungen fürs eigene Beobachten

Was Wasserläufer so treiben …

Von Frühjahr bis Herbst sind auf der Lippe viele Wasserläufer zu beobachten. Diese flinken Insekten halten sich besonders gern in Bereichen mit geringer Strömung auf. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und achten Sie einmal darauf, was passiert, wenn Wasservögel vorbeischwimmen, ein Frosch neben den Wasserläufern ins Wasser springt oder zwei Wasserläufer einander begegnen. Vielleicht fallen Ihnen dabei größere und kleinere Wasserläufer auf, die ein wenig unterschiedlich aussehen. Die größeren sind meist erwachsene Exemplare, die kleineren sind Jungtiere. Bei Wasserläufern und anderen Wanzen werden sie als Nymphen bezeichnet.

Ein Wasserläufer in seinem Element, Foto © Rolf Jantz/NABU-naturgucker.de

Blütenbesucher am Lippeufer

Der Frühling ist die Hochsaison für viele Insektenarten, die sich von Nektar und Pollen ernähren. Doch auch im Sommer gibt es noch zahlreiche sechsbeinige Blütenbesucher. Bleiben Sie doch einmal für fünf oder zehn Minuten vor einer bestimmten Pflanze stehen und beobachten Sie, welche Insekten angeflogen kommen. Sehr wahrscheinlich werden Sie Honigbienen oder Wildbienen sehen. Schwebfliegen und Schmetterlinge gehören ebenfalls zu den Insekten, die mit ihren kleinen Flügeln zu den „Nektar-Tankstellen“ reisen. Darüber hinaus mögen einige Käferarten Nektar und Pollen, andere fressen lieber an den Blättern der Pflanzen. Haben Sie eine Weile lang hingeschaut, suchen Sie sich eine andere Pflanzenart und machen dort dasselbe. Mit etwas Glück fallen Ihnen dann weitere Insektenarten auf, denn viele dieser kleinen Tiere haben eine Vorliebe für bestimmte Blüten oder Blätter. So gewinnen Sie einen Eindruck von der Insektenvielfalt der Lippeauen und -ufer.

Der Kleine Fuchs ist eine der entlang der Lippe lebenden Schmetterlingsarten, Foto © Klaus Ashoff/NABU-naturgucker.de

* Das Projekt NABU|naturgucker-Akademie wird von Dezember 2020 bis Dezember 2026 gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Neue Schule Dorsten

Tiere an Gewässern

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich Ihnen ein besonderes Projekt vorstellen zu dürfen, das die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b der Neuen Schule Dorsten im Biologieunterricht durchgeführt haben. Gemeinsam mit meiner Klasse haben wir uns auf eine spannende Entdeckungsreise entlang der Lippe begeben – einem Fluss, der nicht nur unsere Region prägt, sondern auch Lebensraum für viele faszinierende Tierarten ist.

Unter dem Motto „Tiere an der Lippe – entdecken, verstehen, schützen“ haben die Schülerinnen und Schüler recherchiert, beobachtet, geschrieben und gestaltet. Entstanden sind dabei beeindruckende Steckbriefe, Infotexte und kreative Fabeln über Tiere, die in, an und um die Lippe leben.

Besonders stolz bin ich darauf, mit wie viel Engagement, Neugier und Verantwortungsbewusstsein die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Thema Artenschutz auseinandergesetzt haben.

Die Ausarbeitungen zeigen eindrucksvoll, dass Naturschutz nicht irgendwo weit weg passiert, sondern direkt vor unserer Haustür beginnt. Mit jedem Tier, das die Schülerinnen und Schüler beschrieben haben, haben sie dazu beigetragen, seine Bedeutung für unser Ökosystem sichtbar zu machen – und regen hoffentlich viele Menschen zum Nachdenken an.

Ein ganz herzliches Dankeschön geht an alle, die dieses Projekt unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt aber euch, liebe Schülerinnen und Schüler: Ihr habt gezeigt, wie viel man bewirken kann, wenn man sich mit Herz und Verstand einer Sache widmet.

Ich hoffe, dass dieses Projekt nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch den Wunsch, unsere heimische Natur weiterhin zu schützen und zu bewahren.

Viel Spaß beim Entdecken!

Sarah Hölter (Lehrerin der Neuen Schule Dorsten)

INSEKTEN

Die Hummel

Steckbrief

Größe: Männliche Dunkle Erdhummeln kann bis zu eine Körperlänge von bis zu 17 Millimetern, die Arbeiterinnen werden bis zu 16 Millimeter lang und die Königinnen bis zu 23 Millimetern.

|

Nahrung: Pollen & Nektar

Arbeitszeit: 18 Stunden am Tag

Lieblingsblütenfarbe: Sie sind am liebsten auf den lilafarbene und blaue Blüten.

Alter: Die Königin kann nur bis zu 1 Jahr alt werden, die anderen Hummeln leben nur bis zu 3-4 Wochen .

Jahreszeiten des Lebensraum : April bis Oktober

Lebensraum: Sie leben unterirdisch in den verlassenen Mäusenestern oder über der erde in Hohlräumen oder unter den Grasbüschel.

Der Hummel Flug: Höchstgeschwindigkeit sind ca.20km/h bis zu 90 Metern pro Stunde.

J.H.

Die Biene – Ein kleines Tier mit großer Bedeutung

Bienen sind kleine Insekten, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Viele Menschen denken bei Bienen sofort an Honig, aber sie können noch viel mehr. Sie spielen eine sehr wichtige Rolle in der Natur, vor allem bei der Bestäubung von Pflanzen.

Bienen gehören zur Familie der Insekten und leben meist in einem Bienenstock. Dort gibt es eine Königin, viele Arbeiterinnen und einige Drohnen. Die Königin ist dafür zuständig, Eier zu legen, während die Arbeiterinnen den Stock sauber halten, Nektar sammeln und sich um die Larven kümmern. Die Drohnen haben die Aufgabe, die Königin zu befruchten.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Bienen ist die Bestäubung. Wenn sie von Blume zu Blume fliegen, bleibt Pollen an ihrem Körper hängen und wird zur nächsten Blüte gebracht. Dadurch können Pflanzen Früchte und Samen bilden. Ohne Bienen gäbe es also viel weniger Obst und Gemüse. Deshalb sind Bienen für die Landwirtschaft sehr wichtig.

Leider sind Bienen heute in Gefahr. Pestizide, Klimawandel und der Verlust von Lebensraum machen ihnen das Leben schwer. Wenn wir nichts dagegen tun, könnten viele Bienenarten aussterben. Das hätte große Folgen für die Natur und auch für uns Menschen.

Darum ist es wichtig, dass wir Bienen schützen. Jeder kann etwas tun: zum Beispiel bienenfreundliche Blumen pflanzen, keine giftigen Sprays im Garten benutzen oder Honig aus der Region kaufen.

Fazit:

Bienen sind nicht nur wichtig, weil sie Honig machen, sondern weil sie die Natur im Gleichgewicht halten. Ohne sie würde unsere Welt ganz anders aussehen. Deshalb sollten wir alles tun, um sie zu retten

https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.oMDyuAVrkgebwHoJPA6zdQHaD-?rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

Die Hornisse

|

Verbreitung & Lebensraum

- Kommt in fast ganz Europa vor; bevorzugt gemäßigte Regionen.

- Lebensräume sind Wälder, Waldränder, Parks, Obstgärten und auch menschliche Siedlungen, wenn geeignete Nestplätze vorhanden sind.

- Nistplätze: Baumhöhlen, hohle Baumstämme, alte Bauten; auch künstliche Hohlräume wie Dachböden, Rollladenkästen oder Vogelkasten.

Lebenszyklus & Verhalten

- Nestgründung: Anfang Mai beginnt eine befruchtete Jungkönigin mit dem Nestbau.

- Entwicklung: Zuerst legt sie Eier, aus denen die ersten Arbeiterinnen schlüpfen. Diese übernehmen dann Brutpflege, Nestausbau und Futtersuche.

- Volkgröße: Je nach Zeitraum und Bedingungen kann ein Volk mehrere hundert Arbeiterinnen umfassen, häufig zwischen 200‑800 Tieren in Mitteleuropa.

- Nahrung: Pflanzensäfte, Nektar, Honigtau, Fallobst usw. Also süßere Nahrungsquellen.

Bedeutung & Schutz

- Ökologische Rolle: Hornissen sind wichtige Räuber von vielen Insekten, die als Schädlinge gelten können. Sie helfen dabei, das ökologische Gleichgewicht zu halten. Umweltbundesamt

- Gefährdung: Durch Lebensraumverlust, fehlende Nistplätze und intensive Nutzung von Flächen. Auch durch Verwechslung mit invasiven Hornissenarten.

- Rechtlicher Schutz: In vielen Regionen unterliegt die Europäische Hornisse Schutz. Sie darf nicht ohne Grund getötet oder ihr Nest zerstört werden.

Die Ameise – Ein spannendes Insekt

Die Ameise gehört zur Familie der Formicidae und ist ein kleines, aber sehr interessantes Insekt, das fast überall auf der Welt lebt. Es gibt ungefähr 12.000 verschiedene Ameisenarten, die man in verschiedenen Umgebungen finden kann – zum Beispiel im Wald, in der Wüste oder sogar in Städten (Quelle: Spektrum der Wissenschaft, 2023).

Wie sieht eine Ameise aus?

Eine Ameise hat einen Körper, der aus drei Teilen besteht: Kopf, Brust (Thorax) und Hinterleib (Abdomen). Sie hat sechs Beine und zwei Fühler, mit denen sie ihre Umwelt erspürt. Ihre Kiefer, die man Mandibeln nennt, sind sehr stark und helfen ihr, Nahrung zu zerkleinern oder das Nest zu bauen (Quelle: National Geographic, 2022).

Wie leben Ameisen?

Ameisen leben in großen Gruppen, die man Kolonien nennt. In so einer Kolonie gibt es meist eine oder mehrere Königinnen, die Eier legen, viele Arbeiterinnen, die Nahrung sammeln und das Nest pflegen, und männliche Ameisen, deren Aufgabe es ist, die Königin zu befruchten (Quelle: Brockhaus Natur, 2021). Ameisen sind soziale Tiere und arbeiten zusammen, fast wie ein großes Team.

Wie kommunizieren Ameisen?

Ameisen reden nicht mit Worten, sondern mit Gerüchen. Sie hinterlassen Pheromone, also spezielle Duftstoffe, um anderen Ameisen zu zeigen, wo es Essen gibt oder um Alarm zu schlagen, wenn Gefahr droht (Quelle: Spektrum der Wissenschaft, 2023).

Was fressen Ameisen?

Die meisten Ameisen fressen alles Mögliche, zum Beispiel kleine Tiere, Pflanzen oder süße Flüssigkeiten wie Honigtau, den sie von Blattläusen bekommen. Einige Ameisenarten züchten sogar Pilze oder halten Blattläuse, um von deren süßen Ausscheidungen zu profitieren (Quelle: National Geographic, 2022).

Warum sind Ameisen wichtig?

Ameisen sind wichtig für die Natur, weil sie helfen, den Boden zu lockern, Pflanzenreste abzubauen und Samen zu verbreiten. So sorgen sie dafür, dass das Ökosystem gesund bleibt. Manchmal können sie aber auch als Schädlinge auftreten, wenn sie in Häuser eindringen oder Pflanzen schaden (Quelle: Brockhaus Natur, 2021).

Besondere Fähigkeiten

Ameisen sind unglaublich stark für ihre Größe – sie können das 10- bis 50-fache ihres eigenen Gewichts tragen. Außerdem sind sie sehr organisiert und arbeiten gut im Team, was sie zu sehr erfolgreichen Insekten macht (Quelle: Spektrum der Wissenschaft, 2023).

Mio Gries

VÖGEL

Die Zwerggans

- Wissenschaftlicher Name: Anser erythropus

- Größe: 55–70 cm (kleiner als normale Gänse)

- Gewicht: 1,5–2,5 kg

- Lebensraum:

- Kommt aus dem Norden (z. B. Sibirien und Skandinavien)

- Im Winter fliegen sie in wärmere Gegenden, z. B. Südeuropa oder Westafrika

- Ernährung:

- Frisst Gräser, Kräuter und Beeren

- Auch Wurzeln und Samen gehören zu ihrer Nahrung

- Fortpflanzung:

- Sie brüten von April bis Juni

- Das Nest bauen sie auf dem Boden

- Ein Gelege hat etwa 4–6 Eier, die sie 25–28 Tage lang bebrüten

- Besonderes:

- Sie ist kleiner als andere Gänse und hat einen kurzen Hals

- Das Gefieder ist braun mit weißen Flecken an Kopf und Hals

- Sie ist in Europa ziemlich selten und gilt als gefährdet

|

Jessica L.

Kolkraben

Der Kolkrabe an der Lippe – Ein majestätischer Vogel in unserer Region

Lebensraum an der Lippe

Bild Quelle: Wikipedia.de

Lebensraum an der Lippe

Die Lippe und ihre umliegenden Auen, Wälder und offenen Landschaften bieten dem Kolkraben ideale Bedingungen. Besonders in naturnahen Abschnitten des Flusses, wo alte Bäume und ruhige Bereiche zu finden sind, kann er brüten oder rasten. Kolkraben bevorzugen strukturreiche Lebensräume, in denen sie sowohl Nahrung finden als auch Horste bauen können.

Merkmale des Kolkraben

Kolkraben sind mit einer Spannweite von bis zu 1,30 Metern beeindruckend groß. Ihr Gefieder ist tiefschwarz mit einem metallischen Glanz. Sie haben einen kräftigen und einen leicht gebogenen Schnabel.

Verhalten und Ernährung

Kolkraben sind Allesfresser. Sie ernähren sich unter anderem von Aas, Insekten, kleinen Wirbeltieren, Eiern, Beeren und sogar Abfällen. Ihre hohe Intelligenz erlaubt es ihnen, komplexe Probleme zu lösen – etwa Nüsse auf Straßen fallen zu lassen, damit Autos sie knacken.

In der Umgebung der Lippe profitieren sie auch von extensiver Landwirtschaft und naturnahen Flächen, die ein reiches Nahrungsangebot bieten.

Schutzstatus

Der Kolkrabe war in Deutschland lange Zeit selten, da er verfolgt wurde. Dank strenger Schutzmaßnahmen hat sich sein Bestand erholt. Heute ist er wieder in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens heimisch, auch entlang der Lippe.

Fazit

Der Kolkrabe ist ein faszinierender Vogel, der auch an der Lippe wieder häufiger zu beobachten ist. Wer mit offenen Augen und Ohren entlang des Flusses unterwegs ist, hat vielleicht das Glück, diesen klugen und eindrucksvollen Vogel zu entdecken – sei es beim Flug über den Fluss, beim Rufen aus einem Baum oder beim Suchen nach Futter.

Yahia Al-Salih

Schwäne – Elegante Vögel an der Lippe

|

Schwäne gehören zu den auffälligsten und elegantesten Wasservögeln, die man an Flüssen, Seen und Teichen beobachten kann – auch an der Lippe. Besonders bekannt ist der Höckerschwan, der durch sein weißes Gefieder und den orangefarbenen Schnabel mit schwarzem Höcker auffällt. Es gibt aber auch andere Schwanenarten, wie den Singschwan oder den seltenen Zwergschwan.

Schwäne sind große Vögel: Ein erwachsener Höckerschwan kann bis zu 14 Kilogramm wiegen und eine Flügelspannweite von über zwei Metern haben. Trotz ihrer Größe wirken sie im Wasser oft leicht und anmutig, was sie zu einem beliebten Motiv in der Kunst macht.

Diese Tiere leben meist in festen Paaren, oft ein Leben lang. Das hat ihnen auch den Ruf eingebracht, ein Symbol für Treue und Liebe zu sein. Sie bauen ihre Nester an Ufern oder in Schilfzonen, wo sie gut versteckt sind. Ein Schwanenpaar legt meistens zwischen 5 und 7 Eier, aus denen nach etwa einem Monat die Küken schlüpfen.

Auch wenn sie friedlich aussehen, können Schwäne ziemlich wehrhaft sein. Vor allem in der Brutzeit verteidigen sie ihr Revier mit kräftigem Flügelschlagen und lautem Zischen. Deshalb sollte man ihnen in der Natur mit Respekt begegnen und Abstand halten.

An der Lippe kann man Schwäne mit etwas Glück in ruhigen Uferzonen beobachten, oft zusammen mit anderen Wasservögeln wie Enten oder Blesshühnern. Sie sind nicht nur ein schöner Anblick, sondern auch ein wichtiger Teil des Ökosystems: Sie fressen Wasserpflanzen und halten so das Gleichgewicht im Gewässer mit aufrecht.

Für mein Projekt habe ich den Schwan ausgewählt, weil er Stärke, Schönheit und Ruhe ausstrahlt –genau wie die Lippe an manchen Tagen wirkt.

Ahmad M.

Eisvogel

Bild: Nabu.de

Steckbrief:

Name: Eisvogel (Wissenschaftlichername:Alcedo atthis)

Lebensraum: An der Lippe, vor allem in Flussnähe, wo es klares Wasser gibt.

Aussehen: Der Eisvogel ist klein, etwa 16-17 cm lang. Er hat ein leuchtend blauen Rücken und Flügel, einen orangefarbenen Bauch und einen langen, spitzen Schnabel. Sein Kopf ist ebenfalls blau, mit einem kleinen weißen Fleck an der Kehle.

Ernährung: Er frisst hauptsächlich kleine Fische, die er im Wasser jagt. Man sieht ihn oft, wie er blitzschnell ins Wasser taucht.

Verhalten: Der Eisvogel ist ein sehr geschickter Jäger. Er sitzt oft auf einem Ast und wartet, bis ein Fisch vorbei schwimmt, dann taucht er ins Wasser.

Besonderheiten: Der Eisvogel ist ein Symbol für Reinheit und Glück. Er ist in Deutschland geschützt, weil sein Lebensraum durch Umweltverschmutzung bedroht ist.

Interessantes: Der Eisvogel baut seine Nester in hohlen Baumstämmen oder Erdlöchern in Ufernähe.

Romilda V.

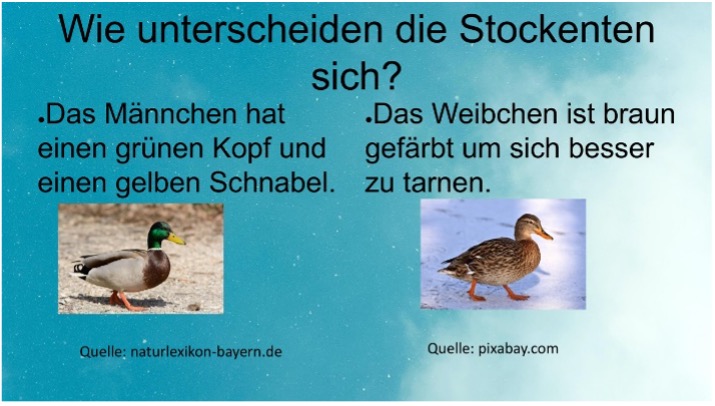

Die Stockente

Die Stockenten an der Lippe in Dorsten

Wie sehen sie aus und wie lassen sie sich unterscheiden?

Wo leben sie? Sie leben an Flüssen, Seen und Teichen.

Wovon ernähren sich die Stockenten? Stockenten ernähren sich von Wasserpflanzen Insekten und kleinen Fischen, aber Brot ist ungesund für sie.

In welchem Monat legen sie Eier, wieviele und wann schlüpfen sie? Das Weibchen legt im Frühling bis zu 14 Eier. Aus den Eiern werden nach etwa 28 Tagen die Küken schlüpfen.

Was tragen Stockenten zu der Natur bei? Stockenten sind wichtig für die Natur, weil sie Pflanzen verbreiten und Teil der Nahrungskette sind.

Justin Konopka

FISCHE

Der Hecht

|

Ich hab mich mit einem besonderen Fisch beschäftigt, dem Hecht…

Fischname: Hecht

Gewicht : 0,5-1,4

Lebenserwartung : 10-15 Jahre

Lebensraum : Loch Ness , Bodensee , Comer See , Zürichsee , Mjosa , Gardasee , Oberer See , Langensee … und natürlich auch der Lippe …

Wissenschaftlicher Name :Exo lucius

Familie : Esocaide

Geschwindigkeit : 12-16 km

Ernährung : Fische , Frösche , kleine Wasservögel , Mäuse

Besonderheit : langgestreckter , seitlich nur wenig , zusammengedrückter Körper

Gewicht 29kg , Gesamtlänge 1,47 m und Umfang 80cm

Feind : Kormorane , Fischreiher , Seeadler

L.W.

Der Barsch

Barsche sind eine weit verbreitete Fischart in vielen Süßgewässern, besonders in Europa und Nordamerika. Sie gehören zur Familie der Percidae und sind für ihre markanten, dunklen Streifen auf einem grünlichen bis olivfarbenen Körper bekannt. Die Streifen verlaufen meist quer über ihren Körper und machen sie leicht erkennbar. Barsche sind Raubfische und jagen hauptsächlich kleinere Fische und Wasserinsekten. Sie sind auch für ihre Jagdtechnik bekannt: Sie bewegen sich oft in Gruppen, um ihre Beute effizienter zu fangen.

In der Regel werden Barsche nicht sehr groß – die meisten bleiben unter 40 cm, aber in Ausnahmefällen können sie auch bis zu 50 cm lang werden. Ihr Gewicht variiert je nach Größe und Lebensraum, aber die durchschnittlichen Barsche wiegen etwa 1–2 Kilogramm. Diese Fische sind auch bei Anglern sehr beliebt. Ihre Schnelligkeit und Aggressivität machen sie zu einer echten Herausforderung beim Angeln. Besonders im Frühling, wenn sie in wärmeres Wasser ziehen, werden Barsche gerne geangelt.

Die Lebensräume von Barschen sind in der Regel Seen, Flüsse und Teiche mit klarem Wasser und vielen Pflanzen. Barsche bevorzugen Orte, an denen sie viele Versteckmöglichkeiten und eine gute Aussicht auf ihre Beute haben. Sie können sowohl in flachem als auch in tieferem Wasser leben, sind aber vor allem in Bereichen mit einer Wassertiefe von 1 bis 5 Metern zu finden. In großen Gewässern bilden sie oft Schwärme, die sich je nach Jahreszeit oder Nahrungsangebot verändern können.

Im Winter ziehen Barsche oft in tiefere Gewässer, da die Temperaturen in den oberen Schichten sinken. In dieser Zeit sind sie weniger aktiv und suchen nach wärmeren, ruhigeren Bereichen. Aber im Frühling, wenn die Wassertemperaturen steigen, werden Barsche wieder aktiver und suchen nach Nahrungsquellen. Dies ist auch die Zeit, in der sie sich fortpflanzen. Männliche Barsche beginnen, in flachen Bereichen des Gewässers Nester zu bauen, in die die Weibchen ihre Eier ablegen. Nach der Eiablage bewachen die Männchen das Nest und beschützen die Eier vor anderen Fischen und Raubtieren.

Google:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pro-fishing.de/blog/barsch-alle-informationen-zum-fisch/&ved=2ahUKEwj2-v7GldCPAxX-1gIHHUHAAHkQ2LwJegQIFxAB&usg=AOvVaw31q7s4EZb9ZDpaYGHscBGK

Kerem S.

SÄUGETIERE

Feldmäuse

Feldmäuse gehören zu den bekanntesten Nagetieren in Europa. Man sieht sie zwar selten, aber sie sind fast überall auf Wiesen, Feldern oder an Waldrändern unterwegs. Sie sind ziemlich klein, meistens nur so 10 cm lang, und ihr Fell ist meistens braun oder grau, damit sie sich gut tarnen können, an ihrem Bauch sind die aber meistens hell.

Feldmäuse leben in unterirdischen Gängen, die sie selbst graben. Dort verstecken sie sich vor Feinden wie Füchsen, Eulen oder Katzen. In ihren Bauen lagern sie auch Futter oder bekommen dort ihre Jungen. Eine Feldmaus kann mehrmals im Jahr Nachwuchs bekommen, meistens 4–6 Babys auf einmal. Deshalb gibt es manchmal sehr viele von ihnen, was für Bauern ein Problem sein kann, weil die Mäuse viele Pflanzen auf den Feldern anknabbern.

Sie ernähren sich hauptsächlich von Gräsern, Samen, Wurzeln und manchmal auch Insekten. Im Herbst sammeln sie Vorräte für den Winter, denn sie halten keinen richtigen Winterschlaf, sondern werden nur ein bisschen weniger aktiv.

Auch wenn Feldmäuse für die Landwirtschaft oft nervig sind, sind sie super wichtig für das Ökosystem. Viele Tiere ernähren sich von ihnen, und ohne sie würde das Gleichgewicht in der Natur gestört werden.

Ich finde es spannend, wie so ein kleines Tier so einen großen Einfluss auf die Umwelt haben kann!

Lilly R.

Der Fischotter

Der Regen nieselte sanft auf die Lippe, der Himmel war ganz grau geworden und eine kleine Silhouette huschte unbemerkt

über das hoch gewachsene Gras hinweg.

Der kleine Schatten lief hektisch in Richtung des Ufers und kletterte in den Tunnel, der in das Ufer hinein führte.

Das schlanke Raubtier lies den Frosch aus seinem

Maul fallen, sein dichtes braunes Fell war noch ganz nass nach der langen Jagd.

Sein Kopf rundlich, kleine Ohren, einen stromlinienförmigen Körper, das leicht zerzauste braune Fell schien heller an der Bauchseite und er stapfte auf das weiche Moos im Bau, zwischen den Zehen waren Schwimmhäute und immer wieder klopfte der kleine Marder mit seinem kräftigen Schwanz auf das Moos.

Zufrieden betrachtet der junge Fischotter seine erlegte Beute obwohl dieser lieber Fische oder Wasservögel fraß war er recht stolz auf sein heutiges fressen.

Die Stille wurde durchbrochen als ein weiblicher Fischotter durch den Bau trat und sich an den anderen Fischotter schmiegte, sie ließ ebenfalls ihre bereits tote Beute vor dem anderen Otter fallen. Die erlegte Beute war eine Maus.

Beide stolz auf sich da sie ihre Mission des Tages erfüllt hatten und zwar die ausgewogene Population an der Lippe zu halten.

Joella T.

Bündnis Artenvielfalt NRW: Forderungen

Wir erleben einen dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten. Vor allem der Rückgang von Insekten und Vögeln führt deutlich vor Augen, dass wir in vielen Handlungs- und Politikfeldern grundlegend umsteuern müssen. Besonders dramatisch ist hierbei, dass diese Verluste ebenfalls und ungebremst Schutzgebiete betreffen – und damit die letzten Rückzugsräume für eine große Vielzahl von Arten.

Notwendig ist ein breites Bündel an Maßnahmen, das weit über die Notwendigkeiten hinausreicht, die das Landesnaturschutzrecht fordert. Ob Landesplanung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauen, Wirtschaft oder Verkehr: Die Verantwortlichkeiten für einen ambitionierten Artenschutz in Nordrhein-Westfalen sind über verschiedene Landesministerien verteilt. Alle müssen sich ihrer Verantwortung für diese gesellschaftliche Aufgabe stellen und handeln.

Nachfolgend skizzieren wir 8 Handlungsfelder für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen. Ziel der Volksinitiative ist es, die geforderten Maßnahmen umzusetzen und verbindlich in die Landesgesetze und die entsprechenden Programme aufzunehmen.

1. Flächenfraß verbindlich stoppen

2. Schutzgebiete wirksam schützen

3. Naturnahe und wilde Wälder zulassen

4. Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen

5. Biotopverbund stärken und ausweiten

6. Lebendige Gewässer und Auen sichern

7. Artenschutz in der Stadt fördern

8. Nationalpark in der Senne ausweisen

1

Flächenfraß verbindlich stoppen

Täglich gehen in Nordrhein-Westfalen rund zehn Hektar Fläche durch neue Wohn- und Gewerbegebiete, Straßenbau, Tagebau, Kies-Abbau und andere Abgrabungen unwiederbringlich verloren. Landschaften werden zerschnitten, angrenzende Lebensräume gestört. Eine Fortsetzung dieses unverantwortlichen Handelns führt unweigerlich zu zusätzlichen irreversiblen Verlusten bei Tier- und Pflanzenarten. Vor allem landwirtschaftliche Flächen gehen ungebremst verloren. Die Pachtpreise steigen stetig an, erschweren eine aus Naturschutzsicht vielerorts gebotene Extensivierung und drücken weitere bäuerliche Betriebe ins wirtschaftliche Aus.

Wir fordern eine neue Landesentwicklungsplanung mit Regelungen und Instrumenten, die verbindlich den Flächenverbrauch im Land bis 2025 auf maximal 5 Hektar pro Tag und bis 2035 ganz auf Null absenken. Nachverdichtung, Erschließung von Industriebrachen (Flächenrecycling), Umnutzungen und Aufstockungen von Wohn- und Gewerbegebäuden müssen gegenüber einer Neuversiegelung deutlich attraktiver werden und Vorrang haben. Das Land hat ein Instrument zu schaffen, das transparent und nachvollziehbar dar- und sicherstellt, dass mit dem Erreichen der genannten Obergrenzen verbindlich keine Neuversiegelung im laufenden Jahr mehr erfolgt.

2

Schutzgebiete wirksam schützen

Naturschutz- und FFH-Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope haben eine herausragende Aufgabe: Sie sollen Lebensräume und ihre Artenvielfalt bewahren und fördern. Trotzdem ist es immer noch zulässig, dass auf Flächen innerhalb von Schutzgebieten Pestizide eingesetzt werden, die dort lebende Insekten und andere Tiere sowie die dort vorkommenden Pflanzen schädigen können. Das muss sich ändern!

Wir fordern ein umfassendes Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden und leichtlöslichen Mineraldüngern in Schutzgebieten. Des Weiteren sollen wirksame Pufferzonen um besonders schützenswerte Flächen mit einer klaren Reduktionsstrategie für Pestizide und Düngemittel eingerichtet werden. Neben schon bestehenden Schutzgebieten sind weitere wichtige Lebensräume, Naturflächen und Arten oder Lebensgemeinschaften dauerhaft zu sichern. In der Umsetzung muss sichergestellt werden, dass Biolandwirten und dem Vertragsnaturschutz hierdurch keine Nachteile entstehen.

3

Naturnahe und wilde Wälder zulassen

Wälder sind unverzichtbare Lebensräume mit eigener Dynamik und einem enormen Inventar an Pflanzen- und Tierarten. Auch als „grüne Lunge” übernehmen sie in Zeiten des Klimawandels wichtige Funktionen für das Allgemeinwohl. Doch 25% der Arten des Waldes sind in Nordrhein-Westfalen bereits gefährdet oder ausgestorben. Wesentliche Ursache für die Gefährdung von geschützten Waldökosystemen in Deutschland ist das bisherige forstliche Management.

Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen in seinen Staatswäldern Vorreiter für eine natürliche Waldentwicklung und Artenvielfalt wird. Dazu müssen kurzfristig mindestens 20% dieser Flächen aus der forstlichen Nutzung genommen werden. Darüber hinaus sollen bis zum Jahr 2030 10% der Gesamtwaldfläche des Landes auch nach Möglichkeit außerhalb des Staatswaldes aus der Nutzung genommen und der Weg dahin durch geeignete Landesprogramme für private und kommunale Waldbesitzer gefördert werden.

Des Weiteren fordern wir, Naturverjüngung statt flächiger Aufforstungen und nur im Bedarfsfall truppweise Anpflanzung standortheimischer Arten und Sorten, den Verzicht auf Pestizide und Kalkungen sowie die Wiedervernässung von Sumpf- und Moorstandorten im Wald und den vollständigen Erhalt von Alt- und Totholz.

4

Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen

Fast die Hälfte der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Über Jahrzehnte hinweg kam es hier zum Verlust von Landschaftsstrukturen und vielfältigen Standortbedingungen. Starke Düngung verdrängt zahlreiche Pflanzenarten auf nährstoffarmen Böden, Insekten und Vögeln fehlen oft Nahrung und Lebensräume. Hinzu kommt großflächig der Einsatz von Pestiziden. Gleichzeitig zeigen sowohl der Ökolandbau wie auch engagierte konventionelle Bäuerinnen und Bauern in ihrer täglichen Arbeit, dass es auch anders geht.

Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen auf den eigenen Flächen Vorreiter für den Erhalt der Artenvielfalt wird. Dazu müssen schnellstmöglich alle Grünland- und Ackerflächen im Eigentum des Landes nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden. Die vom Land betriebenen oder verpachteten Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (Kantinen etc.) sollen verbindlich und vorrangig Erzeugnisse aus regionalem ökologischen Anbau und regionaler extensiver Weidehaltung beziehen. Dadurch soll auch die von Bauern geforderte stärkere Nachfrage nach umwelt- und tierschutzgerecht erzeugten Lebensmitteln dauerhaft gesteigert werden. Förderprogramme des Landes für Kommunen bei der Gemeinschaftsverpflegung sollen diese ebenfalls als Fördervoraussetzung festschreiben. Insgesamt sollen in Nordrhein-Westfalen bis 2030 25% der Anbauflächen ökologisch bewirtschaftet werden.

5

Biotopverbund stärken und ausweiten

Gewässerränder, artenreiche Säume, Wiesen, Weiden, Hecken und weitere Strukturen sind unverzichtbar für die Ausbreitung und Wanderung von Arten und den genetischen Austausch. Sie müssen erhalten, zurückgewonnen und gefördert werden.

Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen ein Netz miteinander verbundener Biotope (Biotopverbund) festsetzt, das bis zum Jahr 2025 mindestens 20% der Landesfläche umfasst. Ein deutlicher Schwerpunkt soll im Offenland liegen.

6

Lebendige Gewässer und Auen sichern

Bäche, Flüsse und ihre Auen sind als Lebensräume und Wanderkorridore mit ihrer artenreichen und bedeutenden Pflanzen- und Tierwelt besonders schützenswert. Der ökologische Zustand vieler Gewässer ist besorgniserregend. Umfassende Richtlinien zur Verbesserung der Situation werden bisher nicht vollständig umgesetzt und konnten daher diese negativen Entwicklungen nicht umkehren.

Wir fordern, dass Gewässer und Auen besser geschützt und renaturiert werden. Zum Schutz von Flora und Fauna entlang von Gewässern sind bei Grünland und ackerbaulicher Nutzung Randstreifen verbindlich einzuhalten, in denen chemisch-synthetische Pestizide sowie mineralische Dünger und Gülle nicht ausgebracht werden dürfen.

7

Artenschutz in der Stadt fördern

Auch unsere Städte sind wichtiger Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt. Doch die zunehmende Versiegelung, die künstliche Dauer-Beleuchtung und eine vielen Tierarten abträgliche Architektur greifen immer stärker in die Lebensgemeinschaften ein. Die Lichtverschmutzung führt zu einem erheblichen Rückgang bei Insekten, Millionen Vögel sterben jährlich durch Kollision an Glasfassaden, Mauersegler und Co. finden keine geeigneten Brutplätze mehr. Dabei gilt es, unsere Städte generell grüner und damit lebenswerter zu machen: Nicht nur für mehr Artenvielfalt, sondern auch, um die gravierenden Folgen des menschgemachten Klimawandels abzumildern.

Wir fordern, dass auf Landesebene geeignete Regelungen getroffen werden, die Lichtverschmutzung verbindlich einzudämmen. Über die Landesbauordnung müssen klare Vorgaben zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas- und anderen Fassaden verankert werden. Beim Bau neuer Gebäude sind ausreichend Vorkehrungen zu treffen, damit Gebäude-brütende Vogelarten ausreichend Nistmöglichkeiten erhalten. Das Land muss dabei eine Vorreiterrolle übernehmen und die Artenvielfalt an allen eigenen Liegenschaften fördern, zum Beispiel durch Fassaden- und Dachbegrünung sowie Nistkästen. Zudem muss eine Pflicht zur Verabschiedung kommunaler Baumschutzsatzungen ins Landesnaturschutzgesetz aufgenommen sowie ein verbindlicher Ausschluss sogenannter Schottergärten in der Landesbauordnung verankert werden.

8

Nationalpark in der Senne ausweisen

Der Truppenübungsplatz Senne gehört zu den artenreichsten Naturgebieten in Nordrhein-Westfalen. Offene Heideflächen, Sandmagerrasen, Moore, Auen- und Kiefernwälder sowie naturnahe Bäche auf einer Fläche von über 10.000 Hektar prägen das Gebiet mit seiner europaweit herausragenden Fauna und Flora. Zahlreiche besonders gefährdete Arten haben hier ihre letzten Vorkommen in NRW oder in Deutschland. 1991 beschloss der Landtag einstimmig, nach Beendigung der militärischen Nutzung einen Nationalpark Senne einzurichten. 2016 hat die Landesregierung dieses Ziel im Landesentwicklungsplan festgeschrieben, im Jahr 2019 jedoch wieder gestrichen.

Wir fordern, diesen unverantwortlichen Rückschritt im Landesentwicklungsplan zu korrigieren und aktiv darauf hinzuwirken, diesen Hotspot der Biodiversität in NRW dauerhaft für Naturschutz und Artenvielfalt zu sichern.

Quelle: https://artenvielfalt-nrw.de/forderungen/

Klaus-Dieter Krause

Was Kröte, Molch und Frosch sich erzählen

Wir sind Kunigunde, Manni und Felix. Wir drei möchten Euch jetzt etwas über ein wichtiges Thema erzählen. Es geht um Amphienschutz. Und davon verstehen wir was. Denn wir sind Kunigunde Kröte, Manni Molch und Felix Frosch.

Kunigunde: Ich fang mal an. Im goldenen Zeitalter, als sich die Zweibeiner hierzulande noch nicht ausgebreitet hatten, lebten in den Sümpfen und Feuchtgebieten Westfalens viel, viel mehr von uns. Auch meine Verwandten, die Knoblauchkröte und die Kreuzkröte, gab es hier in Hülle und Fülle. Sogar die Geburtshelferkröte war bei uns zuhause. Was ganz praktisch war, wenn sich die Wehen in die Länge zogen.

Manni: Was?

Kunigunde: Nee, war nur Spaß. Aber es ist mein Ernst, dass fast alle anderen aus dieser Gegend verschwunden sind. Nur wir Erdkröten halten noch die Stellung. Doch auch wir sind längst nicht mehr so zahlreich wie früher.

Manni: Das trifft auch auf uns Molche zu. Wir sind zwar nicht vom Aussterben bedroht, doch auch unsere Zahl hat abgenommen. Teichmolche, die bis zu elf Zentimeter lang werden, sind hier in Dorsten am häufigsten. Aber bei weitem nicht so imposant wie wir Kammmolche. Wir werden bis zu 18 Zentimeter lang und man nennt uns wegen unseres prächtig gezackten Rückenkamms auch Wasserdrachen.

Kunigunde: Und was ist mit den Fröschen, Felix?

Felix: Quak?

Manni: Was?

Kunigunde: Er hat gesagt, dass er zu den Grasfröschen gehört, die in unserer Region am häufigsten sind. Und dann gibt es noch Seefrösche, die in Flussniederungen leben und sich hier seltener blicken lassen und den Kleinen Wasserfrosch, der in Waldweihern zuhause ist. Ausgerechnet der Bastard aus den beiden Arten, der Teichfrosch, kommt vergleichsweise häufig vor. Schließlich ist da noch der Moorfrosch, den man in Dorsten nur noch ganz selten antrifft. Die Männchen sind ziemliche Angeber, die färben sich ein paar Tage lang zur Laichzeit im Frühling knallblau, um den Weibchen zu imponieren. Das hat der Winzling wohl auch bitter nötig: Er wird höchstens sieben Zentimeter lang.

Felix: Quak!

Manni: Aber wie ist der starke Bevölkerungsschwund zu erklären?

Kunigunde: Das hat mehrere Gründe. Die rücksichtslosen Zweibeiner haben die Natur fast überall ihren Bedürfnissen angepasst und verändert. Unsere Laichgewässer wurde oft zugeschüttet oder so stark verschmutzt, dass keine verantwortungsbewusste Krötenmutti dort ihre Kinder zur Welt bringen wollte. Und dazu kommt noch, dass unsere Geburtsgewässer, die wir zur Vermehrung aufsuchen, von oft stark befahrenen Straßen abgeriegelt sind. Und diese verantwortungslosen Mörder denken überhaupt nicht daran, solche Straße wenigstens nachts, wenn wir unterwegs sind, für uns abzusperren!

Manni: Warum gebt Ihr nicht selber Gas und springt zügig auf die andere Seite?

Kunigunde: Nun mal langsam, Freundchen! Wenn Du bei Deiner anstrengenden Wanderung in der Dämmerung aufwachst, bist Du noch ziemlich beduselt. Und außerdem ist eine Erdkröte kein D-Zug. Wir brauchen etwas Zeit. Wenn wir Pech haben, schleppen wir auf dem Rücken auch noch ein, zwei Männchen mit, die sich an uns klammern. Ich kann ja verstehen, dass sie von meiner Schönheit so betört sind, dass sie mich nicht mehr loslassen wollen, doch das kann eine ganz schöne Last werden.

Manni: Aber die Reifen von den Zweibeiner-Autos sind doch ziemlich schmal. Wieso zerfetzt es so viele von Euch?

Kunigunde: Es reicht, wenn sie über uns schnell hinwegrollen, auch ohne uns zu berühren. Es ist der Unterdruck, der uns killt. Aber Physik wird an der Molch-Schule wohl nicht unterrichtet.

Manni: Dafür habe ich schon beobachtet, dass es Zweibeiner gibt, die im Februar lange Zäune am Straßenrand aufstellen. Dort plumpsen Kröten und Frösche dann in Eimer, und die Zweibeiner bringen Euch bis zum Ende der Laichzeit zur anderen Straßenseite oder direkt zum Laichgewässer. Aber über Eimer-Fallen wird an der Krötenschule wohl nicht gesprochen. Oder seid Ihr einfach zu blöd?

Kunigunde: Hüte Deine Zunge, Du Molch! Wir sind bloß clever, weil wir genau wissen, dass wir so sicher über die Fahrbahn gelangen. Übrigens sind gelegentlich auch ein paar Artgenossen von Dir im Eimer. So viel zum Thema Blödheit… Und die Zweibeiner, die auf diese Weise schon unzählige Leben gerettet haben, sind übrigens vom NABU oder sie helfen dem Naturschutzbund. Wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Ich habe mich mal umgehört. Allein 2024 hat der NABU in Dorsten fast 1900 Amphibien das Leben gerettet! In Krötenkreisen heißt es daher: Weitersagen! An der Gälkenheide am Rand des Marienviertels, am Schloss Lembeck und Im Schöning, nahe der Einmündung in die B 58 zwischen Wulfen und Deuten, stehen Krötenzäune. Nutzt den NABU-Service!

Manni: Felix, sei kein Frosch, sag auch mal was dazu.

Felix: Quak!

Felix (schriftlicher Nachtrag): Jeder weiß, dass wir Amphibien nicht sprechen können wie die Menschen. Wenn wir das versuchen, werden wir sofort unglaubwürdig. Deshalb habe ich mich auf meine natürliche Lautäußerung beschränkt und stattdessen diesen Text geschrieben. Quak!

——————————————————————————————————————————————-

Helferinnen und Helfer gesucht

Alle Aktiven des NABU Dorsten freuen sich über weitere Interessierte, die uns beim Auf- und Abbau der Zäune, sowie bei der täglichen Kontrolle helfen wollen. Sie können auf unserer Homepage Ansprechpartner finden oder auch die Freiwilligen an den Zäunen treffen und ansprechen. Gerne können auch einmal Familien mit ihren Kindern dazukommen, gucken und helfen. Besonderen Spaß macht es die freigelassenen Kröten glücklich in ihren See schwimmen zu sehen.

Eine dringende Bitte noch: Leeren sie die Eimer an den Krötenzäunen nicht unabgestimmt, denn der NABU zählt alle Amphibien und führt eine Statistik.

Petra Nitschke-Kowsky

Storchberichte aus dem Hervester Bruch Frühjahr und Sommer 2020

Unornithologische Beobachtungen

Der Hervester Bruch und der tägliche Radweg

Wege und Straßen durch den Hervester Bruch und die Lage der drei Storchen-Nester*

*Hier wird unornithologisch durchgehend von „Nestern“ geschrieben. Richtig handelt es sich um „Horste“.

Einige Eindrücke aus dem Hervester Bruch

Die Landschaft bei Nest No. 1, das Nest No. 1 und das Baumnest

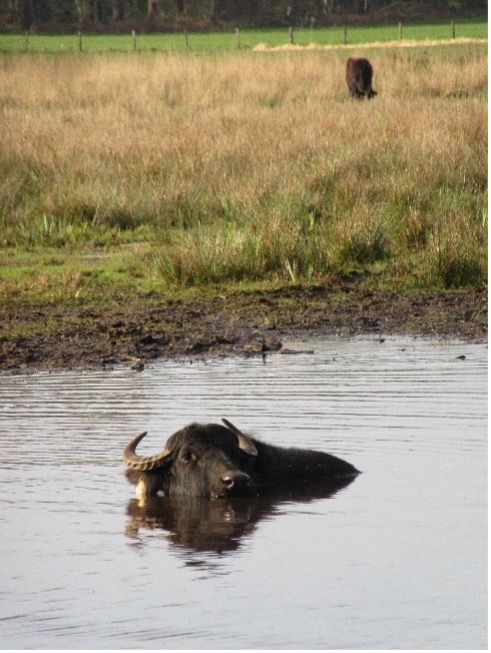

Das Nest No. 2, die Landschaft am Nest No. 2, Wasserbüffel im Wasserbüffelsumpf, der Entwässerungsgraben

Storchberichte

17.3.2020

Das Brutpaar (Nest No.1) kümmert sich vorbildlich um die Eier. Erst waren sie zu zweit im Nest, dann hatte einer Ausgang (Ausflug 😊)

Das andere Paar gönnt sich noch ein bisschen Freiheit und stakst gemeinsam durch die Seenlandschaft. Sehr schön und beruhigend.

18.3.2020

Ob es da eine Auseinandersetzung beim Storchenpaar gibt? Nur physisch oder auch emotional? Neue Aufregung am anderen Storchennest (Baumnest)! Ein Paar sorgt sich um das Nest, denn nicht zu weit entfernt sitzt das andere Paar im Baum und klappert! Was wird das?

19.3.2020

Das jung verliebte Paar steht nun immer noch frei auf dem Horst. Das Paar in der Familienphase verhält sich vorbildlich. Der einsame Storch war heute nicht zu sehen.

21.3.2020

Der einsame Storch fand es doch zu langweilig und hat seine Clique von vier weiteren Störchen herangeholt. Diese segeln draufgängerisch in großen Kurven durch den heftigen Wind, versuchen zwischendurch in den Bäumen zu landen, kreisen dann wieder hoch in den Himmel. Das jung verliebte Paar saß zunächst brav auf dem Horst, hat sich dann aber anstecken lassen und sogar ein Storch aus der Familienphase konnte nicht darauf verzichten, noch einmal mitzufliegen. Manchmal gab es kleine Zickereien und Kämpfchen und sogar klappern konnten einige im Fluge.

23.3.2020

Heute stolzieren zwei verliebte Storchenpärchen durch die Sümpfe und fanden ein leckeres Häppchen nach dem anderen. Der geduldig brütende Storch musste von oben hungrig runter sehen, denn seine Unterstützung ist nirgends zu sehen und lässt auf sich warten.

Das dritte Pärchen stakst durch den See

24.3.2020

Heute sind alle drei Paare friedlich zusammen, das eine beim abendlichen Staken durch den See, das zweite sitzt im Baum und das Brutpaar gemeinsam auf dem Horst (Nest No. 1).

25.3.2020

Das Brutpaar ist nach wie vor entspannt und einer sitzt treu auf den Eiern. Die andere steht fürsorglich dabei, hat dann aber „Ausflug“. Im Baum ist es wieder aufregend, denn der einsame Storch buhlt um die bereits vergebene Störchin. Das Paar steht gemeinsam im Nest und klappert sich verliebt an. (Gestern habe ich sie sogar beim „vögeln“ beobachtet.) Ob der Nebenbuhler gewinnen kann? Das dritte Pärchen stakst, wie jeden Abend entspannt durch den See. Sie genießen das gemeinsame Leben vom „Sumpf in den Schnabel“ ohne sich Sorgen zu machen.

26.3.2020

Heute eine entspannter und ruhiger Storchentag…fliegen sie jetzt auch auf „social distancing“? Die Storchenmama[1]* im Nest No. 1 brütet entspannt, der Storchenpapa war zunächst nicht zu sehen. Das verliebte Pärchen stakst, wie jeden Abend durch den See. Sie wollen sich wohl so richtig kugelrund fressen, bevor es in die Familienphase geht. Drücken wir die Daumen, dass das in-die-Luft-schwingen dann noch klappt. Schließlich finde ich auf neuen Wegen auch noch den Storchenpapa alleine durch die Wiesen schreiten und Häppchen schnappen. Das dritte Paar ist wohl auf der Flucht vor dem Nebenbuhler.

[1] Storch- Mama oder -Papa werden hier und im Folgenden nach dichterischer Freiheit zugeordnet. Biologische konnte ich das nicht unterscheiden.

Im Baumnest…

27.3.2020

Im Herankommen sehe ich auf dem bisher unbewohnten Storchenhorst (Nest No. 2) etwas stehen, aber was ist das? Tatsächlich ein Nilganspaar! Der Ganter steht, schaut in die Landschaft und sieht ab und zu mit Respekt in die Tiefe. Die Gans hat sich gemütlich eingekuschelt und findet das Plätzchen offensichtlich gemütlich. Ist das Gänse-like?

Das Nilganspaar im Nest No. 2

Im anderen Nest (Nest No. 1) herrscht gemütliche Brutruhe. Kein zweiter Storch zu sehen, nicht einmal bei den anderen Gewässern. Und das andere Storchenpaar? Du kannst es erraten: Frisst sich wie immer an „seinem“ See voll. Fast schon ein bisschen langweilig? Beim genauen Hinsehen habe ich oberhalb des Knies eine Verdickung entdeckt. Ob der Ring hochgerutscht ist? Auf dem Rückweg sehe ich, dass die Gänse sich eines Besseren besonnen haben: Das Nest ist wieder leer. Vielleicht hat sich das Paar auch beraten und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es für die Küken dort oben zu gefährlich wäre.

Später nachgelesen: Nilgänse nisten tatsächlich in Bäumen oder Vogelhorsten.

28.3.2020

Heute waren nur drei Störche zu sehen: Der liebevoll brütende Elternstorch und das Paar. Dieses gönnte sich heute einmal eine Abwechslung und stakst durch die Gewässer der Wasserbüffel.

29.3.2020

Heute endlich hat sich das zweite Pärchen entschlossen auch die neue Lebensphase zu beginnen. Die Storchenfrau sitzt als ob sie jetzt brüten würde. Herr Storch beugt sich herunter, als würde er seiner Herzdame kurz ins Ohr flüstern: “Ich bin gleich wieder da.“ Und schwingt sich in die Lüfte. Das erfahrene Brutpaar hütet gemeinsam das Nest. Kein Nebenbuhler stört die Idylle.

Endlich niedergelassen im Nest No. 2

30.3.2020

Heute sehe ich schon im Ankommen, dass endlich einer der Störche des zweiten Paares auf dem zweiten Nest sitzt, bei der hereingebrochenen Eiseskälte und dem Regen!

Während ich zum ersten Nest fahre sinniere ich über die Gedanken und Gefühle des Storches: Ob er wohl voller Sehnsucht an die unbeschwerten, sonnigen Tage gemeinsam mit dem Liebsten am See stolzierend zurückdenkt? Oder ob er außen kalt unter sich die wohlige Wärme und die glatten Eier fühlt und voll Spannung auf die kommende Zeit hofft? Vielleicht sitzt er auch einfach und fühlt, dass er trotz aller Widrigkeiten des Lebens genau jetzt und hier an der richtigen Stelle seine Aufgabe erfüllt? Jedenfalls sitzt der zweite Storch auch stoisch auf seinen Eiern. Keiner der Partner ist zu sehen.

Auf dem Rückweg finde ich den Storch stehend auf seinem Nest No.2. Ob es doch noch keine Eier gibt? Alle Gedanken umsonst?

Bei Wind und Wetter oben auf Nest No. 2

31.3.2020

Heute radle ich bei schönstem Sonnenschein und nachlassender Kälte ´rüber. Erleichterung: Der zweite Storch sitzt auf dem Nest und brütet wohl! Auch auf dem Nest No. 1 herrscht Brutruhe. Nur ist dieser Storch etwas unruhig und guckt nach unten. Ob er schon Leben in den Eiern spürt? Auf der Rückfahrt durch die Wiesen kann ich auch beide Partner jeweils nicht sehr weit weg von ihren Nestern durch die Wiesen staksen sehen. Welch eine Ruhe!

1.4.2020

Heute ein sonniger und schon etwas wärmerer Tag. Im neuen Storchennest No. 2 sitzt der Storch und brütet, steht auf, dreht wohl die Eier, setzt sich, steht wieder, zupft ein paar pieksende Hälmchen raus und wirft sie über den Nestrand, lässt sich schließlich wieder nieder… nun scheint es bequem zu sein. Im Nest No. 1 herrscht absolute Ruhe. Ich sehe nur ein paar weiße Federn, nichts bewegt sich. Oh, hoffentlich ist er nicht erfroren?! Nein, schließlich erscheint doch einmal ein roter Schnabel. Ich bewundere insgeheim diese Ruhe und Geduld in der Gleichförmigkeit der Tage. Kann uns ein Vorbild sein in dieser reduzierten Zeit. Keine Storchenpartner zu sehen. Ob sie sich in den Lippe-Wiesen vergnügen?

2.4.2020

Bei irgendwie neutralem Wetter – weder pustet mir Wind und Regen ins Gesicht, wie vorgestern, noch lacht mir die Sonne ins Herz, wie gestern, der Himmel einheitlich grau, die Luft weder kalt noch warm, radle ich zum neuen Nest (No. 2). Dort guckt mich der brütende Storch mit hoch erhobenem Kopf an, es ist, als würde er mich begrüßen. Er guckt nach rechts, nach vorne über die Landschaft und wartet wohl auf Ablösung. Ein weiterer Beobachter zeigt mir den zweiten Storch ganz hinten in den Wiesen der Wasserbüffel. Und noch etwas Neues erfahre ich: Die Störchin ist beringt und das kann die verdickte Stelle oberhalb des Knies sein. Auf zum alten Nest (No. 1). Der brütende Storch ist tief ins Nest gekuschelt und man sieht ihn kaum, aber unten stolziert der Zweite. Und im Baum sitzt tatsächlich das zurückgekehrte dritte Paar! Einer schwingt sich herunter und bringt ein paar Zweige nach oben. Dazu muss er erst einige Meter vom Baum weg staksen, um ausreichend Startbahn zu haben. Lange und sorgfältig wird das Material eingebaut. Das steckt wohl den anderen Storch auch an. Er bringt seiner Liebsten auch ein Zweiglein hoch. Das dritte Paar verlässt sein Nest und fliegt in großen synchronen Bögen in die Ferne. Heute wieder sechs Störche! Ich radle zufrieden nach Hause.

3.4.2020

Heute war es wieder ein spannender und überraschender Storchtag. Aber von vorne: Zuerst komme ich ja immer an das neue Nest (No. 2), aber heute sehe ich schon mit inzwischen geübtem Auge einen der beiden in den Wasserbüffelwiesen herumstolzieren. Im Nest gemütlich Ruhe. Nach ein bisschen Zuschauen fahre ich weiter und höre plötzlich fröhliches Begrüßungsklappern vom Nest: Tatsächlich kriege ich jetzt den Brutwechsel mit. Einige Zeit stehen beide im Nest, dann fliegt der eine weg und der andere lässt sich vorsichtig nieder. Am ersten Nest (No. 1) dann die Überraschung, nein noch keine geschlüpften Küken, aber im nahen Baum vier Störche! Zwei stehen dicht neben einander auf dem Nest, so dass ich nur an den vier roten Beinen überhaupt erkennen kann, dass es zwei sind. Dann im Geäst noch zwei weitere Störche. Lustig: wenn sie den Stand wechseln, wird der Schnabel als drittes Bein benutzt und die Flügel halten das Gleichgewicht. So große Vögel zwischen den Zweigen – erstaunliches Bild! Plötzlich schwebt ein weiterer im großen Bogen über dem Baum und verschwindet wieder. Einer der noch nicht fest verpaarten Störche klappert und balzt mit aufgeplusterten Flügeln und Schwanzfedern. Ob die beiden keinen guten Nistplatz finden? Fröhlich radle ich wieder nach Hause.

Suchbild: Vier Störche im Baum!

5.4.2020

Also heute: „in allen Nestern ist Ruh‘, über allen Wipfeln spürst Du kaum einen Hauch….“ Jetzt breche ich das umgedichtete Zitat schnell ab, sonst wird es pathetisch. Also jeder der beiden Störche saß auf seinem Nest bei herrlichem Sonnenschein und warmen Temperaturen. Und nach einiger Zeit stand plötzlich auch ein Storch auf dem Nest im Baum. Ob dieses Paar so lange zögert, wie das andere, bis es sich endlich zum Brüten niederlässt? Von den Partnern niemand zu sehen.

6.4.2020

Langsam und ganz entspannt radle ich heute bei warmem Wetter ´rüber. Was wird mich heute erwarten? Im neuen Nest (No. 2) ein friedlich brütender Storch und ebenso im ersten Nest. Aber beide Störche stehen einmal auf, zupfen hier etwas raus, sortieren das Moos, drehen wohl auch mal die Eier und lassen sich dann vorsichtig wieder nieder. Bei genauem Nachdenken ist es doch sehr erstaunlich, was sich die Natur so an Vorgängen „ausdenkt“, was für verschiedene Verhaltensweisen sich entwickeln…. Auf der Rückfahrt entdecke ich auf der Außenrunde noch einen Partner in den Wiesen. Das Baumnest heute leer. Heute also ein ruhiger Storchtag.

8.4.2020

Gestern war alles ruhig und entspannt: Im Ankommen sehe ich schon den einen Storch ziemlich nah am Weg durch die Wasserbüffelsümpfe staksen, der andere sitzt ruhig auf seinem Nest, muss nur einmal aufstehen, ein paar Hälmchen und Zweige sortieren und Eier drehen, dann lässt er sich wieder nieder. Genauso sieht es auch am ersten Nest (No. 1) aus. Nach einiger Zeit kann ich dort die Ablösung in eleganter Kurve einsegeln sehen.

Das Baumnest war gestern leer. Dafür gibt es heute dort wieder Aufregung: Zwei Störche stehen dort ganz friedlich. Plötzlich wildes Geklapper und ein dritter Storch versucht zu landen. Kurzer, heftiger Kampf, dann fliegt er runter auf den Boden und stakst um den Baum. Immer wieder wütendes Geklapper von oben. Zweiter erfolgloser Versuch, dann segelt er davon. Ich frage mich, ob es ein Nebenbuhler ist oder der Storchpapa von nebenan, der keine „Nahrungskonkurrenten“ in der Nähe möchte. Auf beiden Brutnestern herrscht dagegen gemütlich Ruhe.

9.4.2020

Heute ein ruhiger Storchentag: Beide Brutnester treu, aber nur einfach ohne den Partner besetzt. Einen Storch habe ichwieder in den Wasserbüffelwiesen entdeckt. Im Baumnest stehen wieder die beiden Störche, heute ganz unbehelligt. Ein Mann neben mir beobachtet ebenfalls das Getier in den Wiesen und auf den Nestern und berichtet mir von einem weiteren Storchenpaar in Lippramsdorf nur 8 km von hier, ganz schnell mit dem Rad zu erreichen… Ich radele lieber entspannt nach Hause.

11.4.2020

Dieses Mal schon am frühen Nachmittag und zu zweit ganz gemütlich und entspannt beim ersten Nest und beim Baumnest. Erste Entdeckung: Tatsächlich brütet nun das Paar im Baumnest auch, endlich haben sie sich entschieden! Aber offensichtlich hat dieser Storch noch nicht so die innere Einstellung dazu gewonnen. Während im ersten Nest große Ruhe herrscht, steht der Storch im Baumnest auf, zupft ein paar Stöckchen zurecht, setzt sich wieder, steht schon wieder auf. Schließlich verlassen ihn die Nerven und er fliegt ab und lässt das Gelege unbeaufsichtigt. Direkt über uns schwebt er davon. Ein herrlicher Anblick, aber was ist mit den Eiern?

Der Brutstorch aus dem Baumnest segelt davon.

Es dauert nicht lange und drei Störche kommen zurück. Offensichtlich wurden sie zur Unterstützung herangeholt und damit sie keinen Unsinn treiben. Bald sind in beiden Nestern jeweils zwei Störche. Das gemütlich geduldige Warten hat sich gelohnt.

12.4.2020

Heute mit etwas weniger Gemütsruhe an allen drei Nestern vorbei geradelt. Alle waren treu von einem Brutstorch besetzt. Auf der Weiterfahrt nach Lippramsdorf sehe ich plötzlich die drei anderen Störche friedlich vereint auf dem frisch gepflügten Feld herumstolzieren und immer wieder Schnabel-stochernd etwas finden. Eine gemütliche Männerrunde vor der großen Herausforderung viele Küken satt zu kriegen? Ich habe mir ausgerechnet, dass das erste Brutpaar gut in dieser Woche dran sein könnte. Im zweiten Nest kann man ab dem 2. Mai etwas erwarten und im Baumnest ab 15. Mai. Das wird eine spannende Zeit!

13.4.2020

Heute nur ein knapper Bericht, da ich nur mit meiner supersportlichen Freundin im Vorbeimarschieren Blicke auf die Nester und in die Wiesen werfen konnte. Gleich vorne anstolziert ein Storch ganz nah am Weg durch die Wasserbüffelsümpfe. Wunderbarer Anblick so nah! Der zugehörige Partner sitzt treu auf dem Gelege und brütet (Nest No. 2). Im ersten Nest auch noch keine Veränderung. Ich warte jetzt jeden Tag auf das Schlüpfen der Küken. Gerade frage ich mich, wie lang eigentlich wohl die Kükenschnäbel in den Eiern sind und wie sie wachsen. Die gute Storchendame im Baumnest ist immer noch von Unruhe geplagt und lässt ihre Eier für Momente allein. Kein Partner zu sehen und schon sind wir vorbeimarschiert. Nach mehr als 10 km Wanderung bin ich heute zu müde, mich noch einmal auf´s Rad zu schwingen.

14.4.2020

Heute radle ich schon ziemlich müde bei kühlem, aber schönem Wetter rüber. In allen drei Nestern gleichförmiges Brutleben, Sinn-volles Nichtstun in froher Erwartung. Nach ein wenig Warten gibt es am Nest No. 1 den Wachwechsel. Aber offensichtlich ist noch keine Küken geschlüpft. Ich warte jetzt jeden Tag darauf. Im Baumnest heute ruhiges Brüten. Ist hier auch die leichte Unruhe durch friedliches, erwartungsfrohes Sitzen abgelöst? Auf der Nach-Hause-Fahrt sehe ich noch einen Storch große Kreise segeln und offensichtlich guckt er sich dabei die Landschaft genau an. Übrigens genießen zwei Wasserbüffel das Bad im sumpfigen Wasser.

15.4.2020

Bei schönem Sonnenschein drei friedlich brütende Störche, auch im ersten Nest noch kein Schlupf auszumachen. Einen Brutwechsel beobachtet und lustig, einen rückwärtigen Schuss aus dem Nest… immer schön sauber halten!

Wachwechsel am Nest No. 1

Donnerstag, 16.4.2020

Heute bei schönstem Sonnenschein zu zweit auf zu den Störchen. Im zweiten Storchennest gemütliches Brüten, aber ich sehe auch den leicht geöffneten Schnabel, denn die Sonne brennt ihr wohl aufs Hirn, doch leider fehlt der Sonnenschirm….Der Storchenmann stakst heute einmal in der ferne am Seeufer entlang, dort, wo sonst der Fischreiher auf Beute lauert. Ganz gespannt radeln wir zum ersten Storchennest. Ob die Jungen geschlüpft sind? Nein, hier ist das Leben noch ein ruhig fließender Fluss, geduldiges Warten ist gefragt. Auch hier stakst eine Storchenmann durch den Ufermorast des kleinen Sees. Von ganz Nahem können wir beobachten, wie er immer wieder schnell mit dem Schnabel zusticht, aber scheinbar entwischt seine Beute immer wieder, denn schlucken sehen wir ihn nicht. Dann spiegelt er sich wunderbar im Wasser! Eine Nutria zieht, wie ein Langstreckenschwimmer seine Bahn ruhig durch den See. Den Storch stört es nicht, aber das Blesshuhn jagt ihn, wohl weil er zu dicht am Nest vorbei schwimmt. Im Hintergrund spaziert ein Fasanenpärchen. Herrlich ruhiges Frühlingsleben.

17.4.2020

Große Überraschung bei den Störchen, aber ganz anders als erwartet. Zunächst am Nest No. 2alles in üblicher Ruhe und ebenso beim Nest No. 1. Leider noch kein erhöhter Flugverkehr, keine Fütterung, also noch nichts geschlüpft und wir müssen uns noch gedulden. Aber was balanciert denn da auf dem Ende des abgesägten Astes direkt beim dritten Storchennest? Da steht tatsächlich eine Nilgans und versucht vorsichtig den dicken Ast herunter zu klettern Richtung Storchennest! Und der Storch brütet entspannt und stört sich nicht daran. Erst als der Storchenmann kommt, fliegt die Nilgans auf, landet aber direkt in Baumnähe und läuft dort unruhig herum. Einen Moment beobachte ich das andere Nest und da: Schon wieder sitzt die Gans diesmal direkt

Am See bei Nest No. 1

neben dem Nest und guckt wie unbeteiligt in die Landschaft. Der Storchenmann beäugt sie die ganze Zeit kritisch, lässt sie aber dort sitzen. Was wird das? Ein tierisches Reihenhaus? Oder eine WG und man teilt sich die Brutarbeit? Ich bin gespannt, was ich dort morgen beobachten kann. Ein anderer Beobachter erzählt mir, dass das Gänsepaar dort gestern gemeinsam im Nest saß und später erst von den Störchen verjagt wurde. Ob da nun ein gemischtes Gelege im Nest liegt? Immer wieder eine Überraschung.

18.4.2020

Der Himmel hat die Luft gewaschen und die Erde besprengt, die Pusteblumen stehen da, mit struppigen Köpfchen und in alle drei Nestern ist nun die Pflege des Federkleides angesagt. Eine putzt und kratzt sich und schüttelt die Flügel im Stehen, die anderen Beiden putzen sich im Sitzen. Keine Schlüpfung zu beobachten, keine Gans, die sich einquartieren will, nur die drei Damen bei der „Nach-dem Regen-Toilette“…. Und dann noch ein Storchenmann, ganz nah am Weg wunderschön anzusehen, schwarz-weiß-rot in der frisch gewaschenen knall grünen Wiese.

Sonntag, 19.4.2020

Heute wieder einmal ein ganz ruhiger, unaufgeregter Storchentag. Ruhe im zweiten Nest und der Partner schreitet unten am See im tiefen Gras entlang. Leider noch keine Überraschung im Nest No. 1. Im Baumnest kommt der Storchenmann vorbei, aber kein Begrüßungsgeklapper! Gemeinsam zupft man ein wenig im Nest herum, dann ist er schon wieder weg. Ehealltag?

Der Storch am See in der Nähe des Nestes No. 2

Montag 20.4.2020

Heute entspannte Ruhe in allen drei Nestern und tatsächlich zeigen sich heute auch alle drei Partner! Zuerst der Brutwechsel im Baumnest. Offensichtlich ist die saisoneheliche Stimmung wieder gerettet. Der Wechsel ist wieder mit freundlichem Geklapper begleitet. Dagegen geht es im Nest No. 1 heute still zu beim Wechsel. Nach Abflug des Weibchens hantiert – oder sollte ich besser sagen schnabuliert – der Storchenmann lange im Nest herum. Ob es ihm nicht ordentlich genug war? Es sieht aber nicht nach einer Fütterung aus. Auf dem Rückweg steht auch der Partner auf Nest No. 2. Alles in Ordnung bei Storchens – nur der Nachwuchs scheint mir verspätet.

Dienstag, 21.4.2020